在智能设备广泛普及的今天,手机已成为青少年学习和娱乐的重要工具。它既是知识获取的利器,也是社交与休闲的渠道。然而,很多家长在实际生活中却发现,孩子常常“以学为名、行娱为实”,一部手机几乎占据了孩子的全部注意力。

如何引导孩子在手机娱乐与学习之间找到平衡?

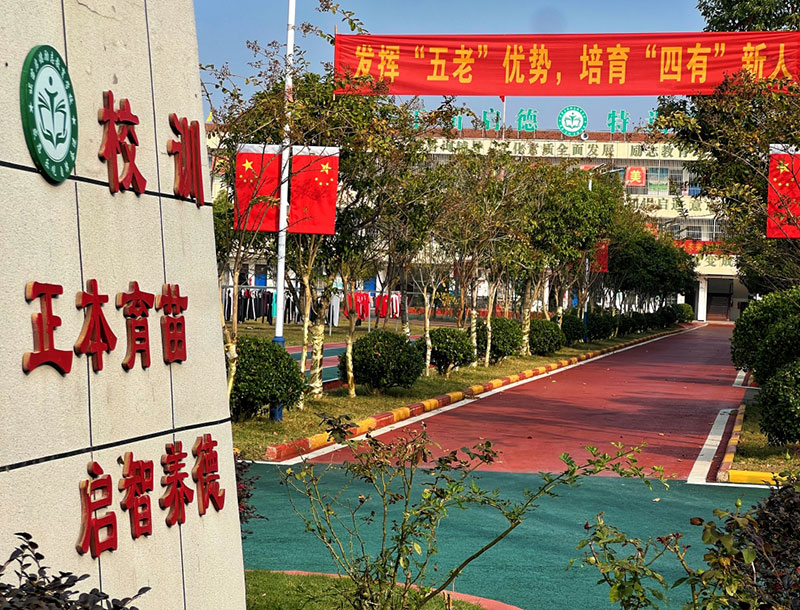

这是许多家长迫切想要解决的问题。作为一家专注于青少年行为习惯养成与心理成长的专业机构,湖北正苗启德青少年特训学校将从实际教育经验出发,为您提供科学、可落地的家庭干预策略。

孩子沉迷手机的背后,并不全是“叛逆”或“懒惰”,很多时候是因为:

生活节奏单调,娱乐成为情绪出口;

自我控制能力较弱,难以把握分寸;

家长监管不当,缺乏边界意识;

学习压力过大,通过短视频或游戏寻求暂时逃避。

我们应当意识到,手机不是敌人,关键在于使用方式是否合理,是否符合孩子当前的成长需求和认知水平。

制定手机使用时间表,明确每天娱乐与学习的时段。例如:

学习时间:可使用学习类APP、查资料;

娱乐时间:控制在放学后30分钟至1小时;

睡前1小时禁止使用电子设备。

采用“契约式”管理:家长与孩子共同制定手机使用协议,孩子参与制定过程更容易遵守。

设置“可被追踪”的反馈系统,如:每日手机使用报告、定期家长小结,鼓励孩子自我监督。

📌 正苗启德建议:规则不是家长单方面宣布的命令,而是亲子共建的合作协议。

很多孩子沉迷的是短平快、刺激性强的娱乐内容(短视频、游戏等),这种娱乐方式容易让人上瘾却无营养。

我们建议家长从以下几个方向进行引导:

推广有趣又益智的娱乐方式,如纪录片、亲子桌游、益智类小游戏;

带孩子参与线下活动:户外运动、读书会、家庭游戏日,替代虚拟世界中的“成就感”;

鼓励孩子发展现实中的兴趣爱好,如绘画、音乐、编程、摄影等。

✅ 一旦现实生活变得丰富多彩,孩子自然会减少对手机娱乐的依赖。

建立高质量沟通:当孩子使用手机过度时,先问原因,而不是马上批评。

示例沟通:“我发现你今天手机玩得有点久,是因为今天太累了,想放松一下吗?”

家长以身作则:孩子的行为往往是家庭环境的映射。如果家长自己总是低头刷手机,孩子自然难以效仿理性使用。

构建积极亲子关系:定期的家庭共读、共餐、共谈时间,可以拉近亲子距离,降低手机成为孩子“唯一陪伴”的风险。

我们曾接收一名高一女生,因长期沉迷短视频,成绩下滑、注意力不集中,亲子关系日渐紧张。在心理老师与家庭教育顾问的指导下,家长采用了“手机使用计划+家庭情感补偿+多元兴趣引导”的方法:

每天使用手机时间由“无控制”转变为“娱乐时间1小时、学习工具类不限”;

周末进行家庭绘画活动、读书会、短途旅行,转移注意力;

增加情感交流,让孩子在现实生活中感受到被理解与陪伴。

三个月后,孩子的学习习惯明显改善,手机使用大幅度下降,家庭氛围也变得更加轻松融洽。

在这个移动互联网时代,彻底杜绝孩子使用手机几乎不现实,也不利于他们未来的社会适应能力。真正重要的是:教会孩子如何合理规划时间,区分娱乐与学习,逐步建立自我管理意识。

湖北正苗启德青少年特训学校始终强调,教育不是压制,而是引导;不是控制手机,而是赋能孩子。

如您正面临类似的育儿困扰,欢迎咨询我们专业的心理辅导与行为干预团队,我们将为您的家庭提供系统化的教育支持方案。