随着数字化娱乐的普及,越来越多初中生沉迷网络游戏。一些孩子甚至出现长时间玩游戏、作业拖延、情绪波动大、与家长冲突频繁等问题。面对孩子游戏成瘾,很多家长第一反应是断网或强制没收设备,但粗暴的干预往往会激化矛盾,导致孩子逆反心理加重。

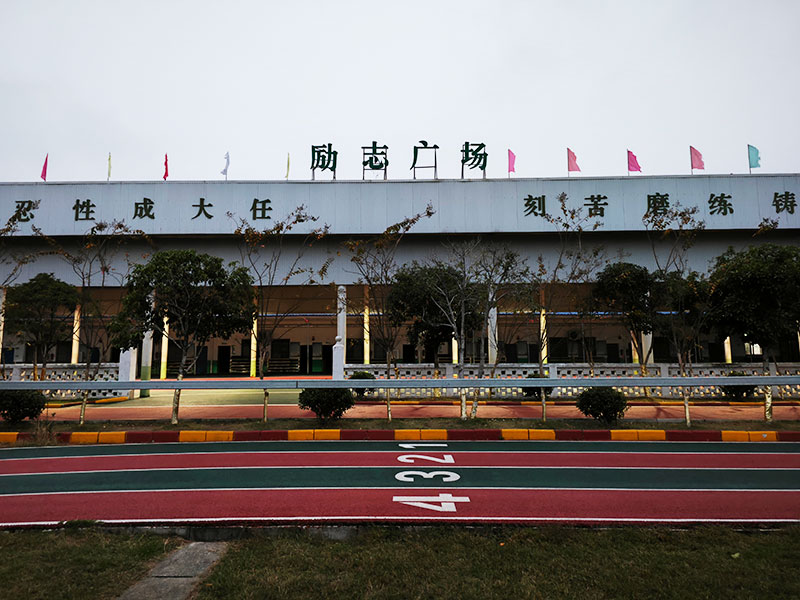

湖北正苗启德青少年特训学校教育专家指出:

对初中生而言,科学设定家庭规则,而非简单强制,能够让孩子在自觉遵守的基础上培养自控力。

家长应通过理解心理动因、沟通协商、兴趣替代、规则设定与正向激励,实现行为改善与亲子关系修复的双赢。

1.逃避现实压力

初中生面临学业压力、同伴竞争和自我期望,可能通过游戏逃避现实困扰。

2.即时满足与成就感

游戏提供即时反馈与奖励机制,如升级、成就和社交互动,刺激大脑多巴胺分泌,让孩子产生沉迷。

3.社交需求与归属感

在线游戏成为孩子与同伴交流的重要途径,通过组队、战斗或语音互动获得认同感和归属感。

4.自控力尚未成熟

初中生大脑前额叶发育尚未完善,延迟满足能力和冲动控制能力不足,难以自主管理游戏时间。

理解这些动因,有助于家长在规则制定和教育过程中保持理性,而不是用强制手段引发逆反。

家长应以平等、尊重的态度,与孩子共同讨论游戏时间、使用场景和允许的游戏类型;

让孩子参与规则制定,增加自主感和认同感,减少抵触心理;

例如:每天学习完成后可以玩30-60分钟游戏,周末适度延长。

不仅是设定时间限制,更要让孩子理解规则背后的原因:保持学习进度、保证休息和健康;

明确违反规则的后果,例如延迟娱乐、减少周末活动,但强调行为后果而非情绪化惩罚。

鼓励孩子参与运动、社团、绘画、音乐、手工或家庭活动,让孩子在现实生活中获得成就感和社交认同;

替代活动有趣且有吸引力时,孩子自然减少对游戏的依赖。

教孩子记录每日游戏时长,反思自己的时间安排;

帮助孩子设定逐步目标,如每天减少15分钟游戏或控制连续游戏时间;

使用定时提醒、应用锁等工具辅助,但重点是让孩子学会自我管理,而非依赖强制手段。

对孩子遵守规则、主动减少游戏时间给予肯定或奖励;

奖励可以是额外的兴趣活动时间、周末家庭活动或小奖励;

正向反馈能增强孩子遵守规则的内在动力,形成良性循环。

游戏成瘾往往伴随压力、焦虑或社交困扰,家长应关注孩子的心理状态;

鼓励孩子通过运动、写日记、绘画或与家长沟通来调节情绪,而不是依赖游戏缓解压力。

家长可与班主任、心理老师保持沟通,了解孩子在校表现与游戏行为的影响;

学校心理辅导和家庭引导结合,能够形成一致规范,帮助孩子在多场景下自觉遵守规则;

对游戏成瘾严重影响学习和生活的孩子,可寻求专业心理辅导,通过行为训练和情绪管理,帮助孩子建立健康游戏习惯。

避免情绪化批评或简单断网,以免激化孩子逆反心理;

将关注重点放在行为改善和自控力培养,而非单纯惩罚;

家长以理解、陪伴和榜样示范取代强制控制,让孩子在安全环境中学会自我管理。

初中生游戏成瘾,不是单纯的叛逆或不听话,而是心理需求、自控力和社会认知发展的综合表现。

湖北正苗启德青少年特训学校提醒家长:

在不强制的前提下,通过与孩子协商规则、明确行为后果、兴趣替代、自控力培养、正向激励和情绪管理,能够帮助孩子科学管理游戏时间。

家长以理解、陪伴和榜样示范为核心,既能保护亲子关系,也能帮助孩子养成自律习惯,健康成长。