“孩子每天放学回家就抱着手机或电脑玩游戏,有时甚至熬夜到很晚。”

“我尝试过限制游戏时间,但他总能找到理由继续玩。”

“我希望孩子能享受游戏乐趣,但不影响学习和健康,我该怎么办?”

随着智能设备普及,电子游戏成为中学生日常生活的重要部分。适度游戏有助于放松、培养策略思维,但沉迷游戏会影响学业、作息和心理发展。父母如果缺乏科学方法,仅凭喊停或惩罚,很难长期管控。设定规则并坚持执行,结合沟通、奖励和心理引导,才是有效解决方案。

在干预前,父母需要理解孩子沉迷行为背后的心理动因:

青春期孩子求新、爱冒险,游戏中丰富的场景、成就和竞争满足了他们的刺激需求。

多人在线游戏提供社交平台,孩子可在游戏中获得朋友认同、团队归属和自我价值感。

学习压力、家庭矛盾或人际挫折让孩子倾向通过游戏逃避现实,暂时获得心理慰藉。

中学生自制力尚未成熟,对即时奖励偏好明显,容易长时间沉浸游戏而忽视学习和休息。

理解这些心理因素,有助于家长在设定规则时兼顾尊重、引导与约束,而非单纯压制。

1.简单粗暴地禁止

直接禁止或没收设备可能激发逆反心理,让孩子偷偷使用或产生秘密行为。

2.情绪化责骂或恐吓

大声斥责会破坏亲子信任关系,孩子可能抗拒沟通,效果有限。

3.规则不明确或不一致

家长一会儿严格一会儿放松,容易让孩子钻空子,无法形成长期习惯。

科学干预需要 规则明确、执行一致、兼顾心理引导与奖励机制。

与孩子协商每天游戏时间和时段,让孩子参与制定规则,提高遵守意愿;

明确学习、休息和娱乐的优先顺序,让孩子理解规则背后的目的。

设置固定的作息表,例如作业完成后可玩30分钟游戏;

睡前1小时禁止使用电子设备,保证充足睡眠;

利用计时器或家长控制软件辅助执行。

当孩子遵守规则、完成学习任务时,可给予适度奖励或延长游戏时间;

通过正向激励而非单纯惩罚,让孩子体验自律和成就感;

鼓励孩子记录每日遵守情况,增强自我管理意识。

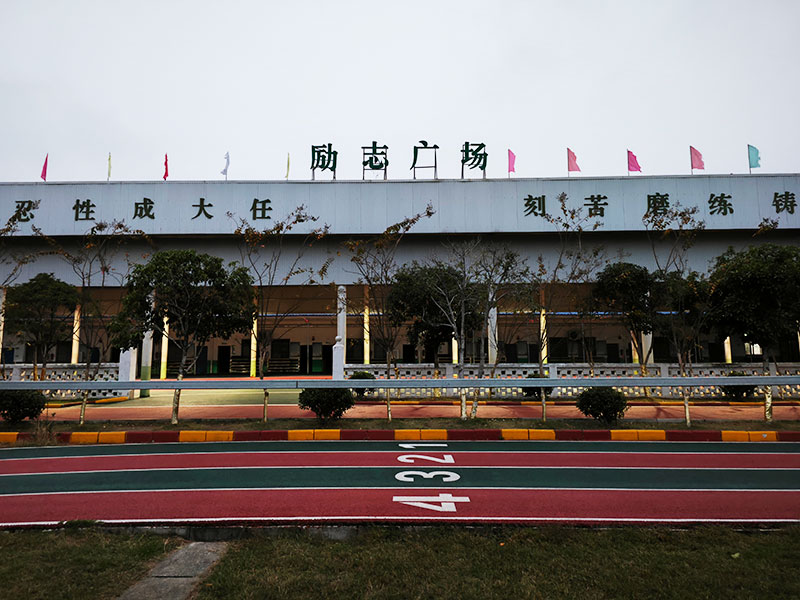

鼓励孩子参与体育、音乐、社团或户外活动,丰富课余生活;

培养兴趣爱好,减少对游戏的心理依赖;

组织家庭互动,如亲子运动或游戏体验,让娱乐从虚拟转向现实。

沉迷游戏可能伴随情绪低落、焦虑或孤独,家长要关注孩子心理状态;

定期与孩子沟通,了解学习压力和社交困扰;

必要时寻求学校心理老师或专业咨询,帮助孩子建立健康心理机制。

1.一致性

家长之间、家长与学校之间保持规则一致,避免孩子利用漏洞;

明确底线,例如作业未完成不得玩游戏,底线不可随意改变。

2.循序渐进

对沉迷严重的孩子,可分阶段减少游戏时间,逐步过渡;

让孩子在适应中形成自律,而非突然戒断造成逆反或焦虑。

3.定期评估与调整

每周或每月评估规则执行情况,讨论是否需要调整时间、奖励方式或活动安排;

让孩子参与反馈与优化,增强规则认同感和责任感。

4.家庭榜样作用

家长自身也要合理使用电子设备,为孩子树立良好榜样;

与孩子共同参与健康娱乐和运动,让规则不仅是约束,更是家庭生活的一部分。

中学生沉迷游戏问题不是单纯的叛逆行为,而是心理发展、兴趣需求和自控力不足的综合表现。父母若能理解原因、与孩子共同制定规则、结合奖励与替代活动、关注心理健康,并长期坚持执行,就能帮助孩子在享受游戏乐趣的同时保持学业、生活和心理的平衡。

游戏不是敌人,科学规则和长期坚持才是帮助孩子建立自律与健康生活习惯的关键。